Spaventa, dispera, impone, costringe, eccita la curiosità, sorprende, incuriosisce, ordina, determina, esige. Parliamo naturalmente della teoria musicale per imparare a suonare uno strumento musicale. Per progredire bene nelle esecuzioni, devi padroneggiare la diteggiatura, decifrare e leggere le note musicali, ma questo apprendimento richiede molto tempo e pratica. Prima di tutto, bisogna definire cos’è la teoria musicale e capire come sfruttare la sua conoscenza per l’uso di uno strumento musicale. E qui diventa necessario lo studio del solfeggio.

La parola solfeggio è usata in un duplice senso: in un primo luogo, designa tutte le conoscenze necessarie per leggere e produrre suoni di segni musicali. In un secondo luogo, ciò permette l’acquisizione di competenze specializzate destinate all’acquisizione di questa conoscenza. La teoria musicale stimola l’orecchio musicale, ascoltando e leggendo le note musicali. Il mondo della musica utilizza otto note: do, re, mi, fa, sol, la, si e do (dall’ottava superiore).

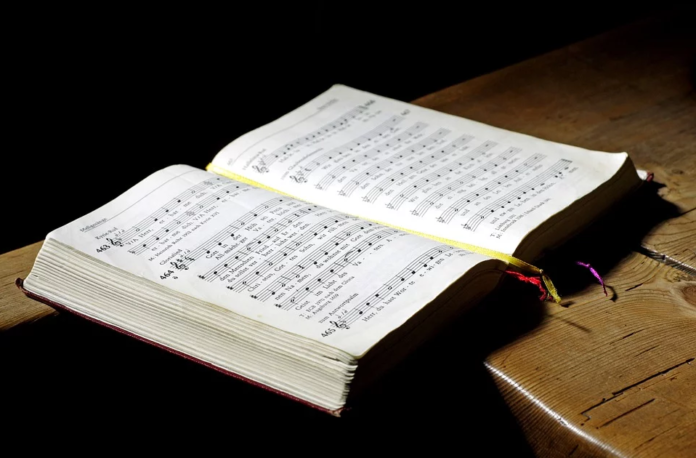

L’elemento essenziale

da conoscere quando si vuole iniziare a solfeggiare (e poi apprendere

uno strumento) è il pentagramma

vuoto. Esso è composto da cinque linee orizzontali parallele

su cui scriviamo (e leggiamo) la musica, in modo che le note

musicali, le pause e gli altri simboli musicali (la chiave di violino

o la chiave di basso, le indicazioni ritmiche, le battute, le

sfumature, le indicazioni del tempo). Il rigo è diviso in misure

usando le battute. Ciò semplifica la lettura e la struttura della

scrittura musicale. Nel complesso le cinque righe formano quelle che

in gergo si chiamano “cinque righi e quattro spazi”, ognuno di

questi nove ospiterà la sua nota musicale di riferimento.

A

questo punto sarà necessario dunque, una volta conosciuto l’ospite,

apprendere le note musicali. La teoria musicale fornisce una

spiegazione sull’origine dei nomi delle note, sulla loro scrittura

(la testa, il gambo, il gancio) e la loro posizione sulle linee di un

rigo (comprese le linee aggiuntive). È anche importante conoscere il

nome e l’ordine delle note. Possiamo osservare movimenti congiunti o

disgiunti, ascendenti o discendenti di note. Le figure della nota (il

giro, il bianco, il nero) sono usate per indicare la durata della

nota da suonare. Troverai una tabella completa di queste figure con

per ognuna il valore e alcune equivalenze. Fare attenzione anche ai

segni di enfasi che sono nient’altro che segni di

accentuazione i quali arricchiscono la scrittura delle note (il

trattino, il punto, l’accento) e in generale la scrittura musicale

(il punto più alto, ad esempio). Troviamo questi segni molto spesso

nei solfeggi.

Dopo

queste nozionistiche di base ti senti pronto a investire il tuo

tempo, la tua pazienza e la tua energia nel solfeggio?

Per essere

un eccellente musicista bisogna avere predisposizione, senso della

disciplina e abnegazione; questo comporterà la necessità di dover

ripetere meccanicamente una serie di azioni quotidianamente per

sperare di avanzare nel proprio livello di preparazione.

Sarà

dunque necessario ripetere gli esercizi di teoria musicale

regolarmente e per brevi periodi (da 5 a 20 minuti al giorno);

prestare piena attenzione alla lettura delle note, riducendo la

velocità di lettura. Non si tratta di impressionare nessuno ma di

conservare ciò che leggiamo. Saltare i passaggi potrebbe

incoraggiare cattive abitudini ed errori. Quindi imparare ad usare un

metronomo, accelerare gradualmente la velocità di apprendimento

delle note aumentando le ottave e la difficoltà. Iniziare sempre con

partiture semplici, inoltre dobbiamo scegliere gli spartiti della

musica che ci piace, dopo tutto la musica è anche questo: suscitare

il piacere di imparare. Lavora sulle lacune. Avanzare passo dopo

passo, prendendo le note che risultano più ostiche per comprenderle

e assimilarle meglio.